名古屋市丸の内の音楽教室"Grasp music & style"のブログへようこそ。ウクレレ・エレキベース・ギターの教室です。

最近、ウクレレ弦についてたくさん質問されます。

ちなみに、先生は1〜2ヶ月くらいで弦交換をしてるんですよ。

今回はウクレレの弦交換について説明します!

ウクレレの弦の交換時期は?

「ウクレレの弦の交換時期はいつですか?」と、よく質問されます。

ウクレレの個体差や弾く頻度が人によって違うので、明確に何ヶ月で替えましょうと言うことができません。

3ヶ月〜半年くらいで交換している方が多いように思います。

交換時期の目安とはどういう状態なのかを知ることで、適切に弦を交換できるようになります。

1. ウクレレの音色を変えたい時

ウクレレは、そのウクレレ制作で使用した"材木"と"ウクレレ弦"との組み合わせで音色が変わります。

自分の好みの音色を探すために、いろんな弦を試してみるのが良いでしょう。

もし、弾いていて音色がしっくりこないなぁと感じるなら、思い切って今の張っている弦とは違う弦を試してみてください。

2. チューニングが合いにくくなってきた時

弦が劣化してくると、だんだんチューニングが合いにくくなります。

チューニングメーターを使ってピタッとチューニングが合わず、何回もペグを巻いたり緩めたりを繰り返すようになったら、それは弦が劣化しているので弦交換をしましょう。

3. 弦の裏側がボコボコしてきた時

ネックと弦の裏側に指を差し込んで弦をなぞるように触ってみた時に、ボコボコした手触りになっていたら、弦のフレットに当たる部分に溝ができてしまっているということです。

この手触りになったら弦交換をしましょう。

4. 弦が毛羽立ちが目立ってきた時

弾いていると、弦(フロロカーボン)が少しずつ毛羽立ってきます。その毛羽立ちが大きくなってきたら、それは劣化の合図です。音の伸びも衰えてくるので、そろそろ張り替え時期だと考えておきましょう。

5. 弦が切れてしまった時

弦の劣化に気付かずに弾き続けた時や、張りの強い(テンションの高い)仕様のウクレレを使っている場合は、弦が切れてしまうことがあります。

当然、弦が切れたら弾けないので即弦交換です。こんな時のためにも予備の弦を用意しておくと安心です。

ウクレレ弦を選ぶ

ウクレレの材木と弦の素材と色の組み合わせで、ウクレレの音色が変わってきます。

自分が欲しいと思う音色を手に入れるために、この3つの組み合わせをいろいろ試してみるのがオススメです。

もちろん弾き心地も重要ですので、弦の張りの強さも考慮する必要があります。

素材を選ぶ

ナイロン弦

柔らかい一般的な弦です。サスティーン(音の伸び)が少なく、ウクレレらしいポロンポロンとした音がします。クリア・ブラックの色の違いで音色が少し変わります。

熱や湿度の影響を受けやすく、チューニングの狂いや劣化が起こりやすいので注意しましょう。

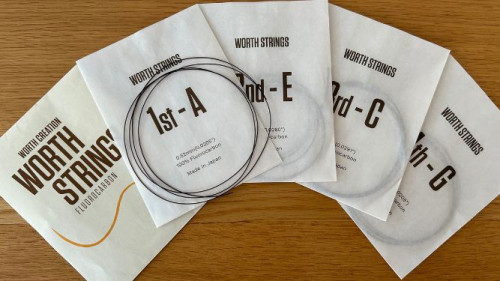

フロロカーボン弦

釣り糸と同じ素材の弦で、ナイロン弦よりも硬く伸びにくいので、細めで押さえやすい。

サスティーンが良く、伸びやかな高音が特徴。全体的にパリッとした音が出ます。

クリア・ブラック・褐色などの種類があり、クリアは明るくすっきりとした音色で、色付きの弦の方が太く艶のある音色が多い傾向です。

ナイルガット弦

クラッシックギターなどに使われていた羊などの腸から作られたガット弦に近い音が出るように人工的作られたのがナイルガット弦です。

ガット弦の温度変化に弱い弱点を克服したナイルガット弦は温度変化に強く、しっかりとした音量が出ます。中低音もよく響きます。

|

ポリガット弦

「Matin」がナイルガット弦で有名な「Aquila社」と共同開発したグラファイト・グレイ・ポリガット弦。

フロロカーボン弦と比較して金属的な音が抑えられていて、ウクレレらしい自然な音と共にまずまずのサスティーンがあります。サラサラしたマットな質感の手触りが特徴です。

|

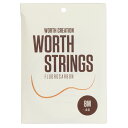

私がよく使う弦はWorth ブラウン弦。素材はフロロカーボンで色はブラウン。

高音域がきつくなくまろやかな響きなので、落ち着いた音です。

|

色を選ぶ

クリア

傾向:まっすぐな澄んだ音

ブラック

傾向:低音の響きが良くメリハリがある音

褐色

傾向:太い甘めの音

太さ(ゲージ)・テンションを確認する

初心者の方はテンション(張り)低めの細い柔らかい弦の方が押さえやすく安心して演奏が出来ます。

細い弦は高音の響きが良いのが特徴。太い弦は十分な音量が出るので演奏に迫力がでます。

確認するポイントは、ウクレレのブリッジとナットの溝に弦が入るかどうか。

ウクレレを購入した時に張られていたデフォルト弦が細い仕様になっていると太い弦は入らないこともあります。

リペアにお願いすると溝の調整はしてもらえますが、デフォルト弦のゲージと違う弦を試したい時は注意してくださいね。

弦を交換してみよう!

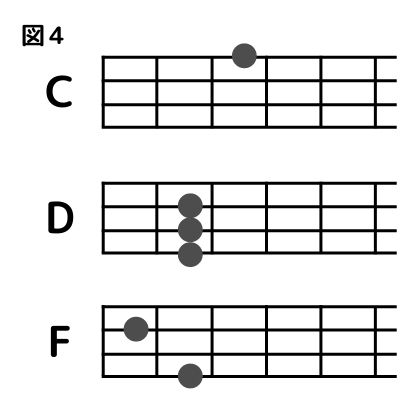

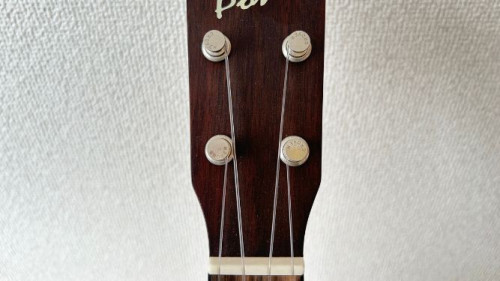

ブリッジの形状を確認する

まず、ウクレレのブリッジの形状を見てみましょう。

いろんなタイプがあり、弦を引っ掛けるタイプ、弦を結ぶタイプ、ブリッジピンタイプ、などブリッジの形状で弦を止める処理や弦の通し方が異なります。

《引っ掛けるタイプ》

《結ぶタイプ》

《ブリッジピンタイプ》

弦を外す

古い弦を外します。ペグを回して弦をだるんだるんになるまで緩めます。

手でペグに巻き付いている弦を外し、次にブリッジから弦を外します。

初めて弦交換をする方は、古い弦が『弦の張り方のお手本』になるので、1本ずつ外して交換を繰り返す方が良いと思います。

ボディ・指板を掃除する

弦を外した時にしか指板をしっかりお掃除するタイミングが無いので、クロスやオイルを使って手垢などの汚れをキレイにしておきましょう。

弦の順番を確認する

ウクレレを正面に置いて右から1弦、2弦、3弦、4弦で、それぞれゲージ(太さ)が違います。

弦のパッケージに弦番号が記載されているので間違えないように確認します。

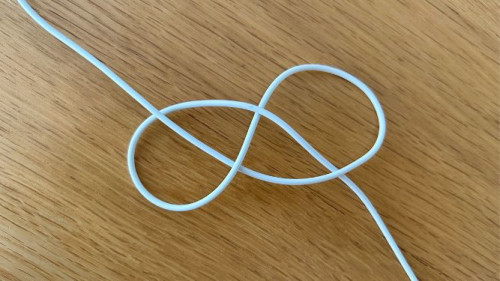

玉結びをつくる

ブリッジに弦を引っ掛けるための玉結び(8の字結び)を作ります。※引っ掛けるタイプのブリッジの場合

わかりやすいように、太いコードで8の字結びを作ってみました⇩

玉結びの始末に余った弦をニッパーでカットします。

弦を取り付ける

作った玉止めをブリッジに引っ掛けます(通すタイプもあり)※今、何弦を張っているか確認しながら行います。

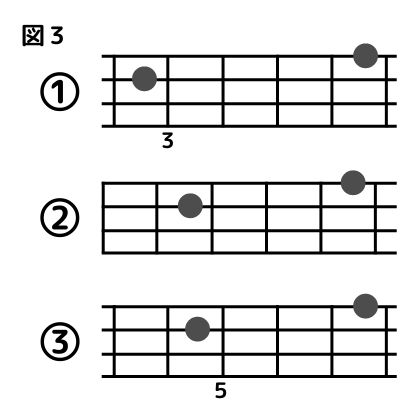

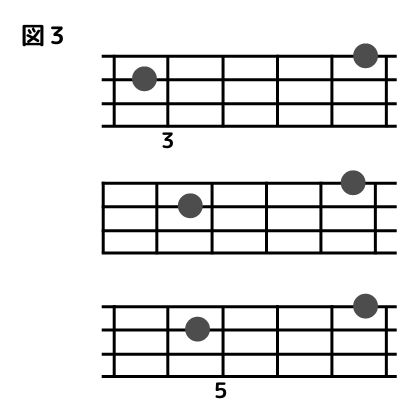

次にペグに弦を巻きつけます。ペグに巻く時のポイントは2つ。

1. ペグの内側から外に向かって巻き付ける。

2. ヘッド側に向かって下へ巻き付けていく。

弦を巻く

ペグを回して、弦に張り(テンション)を与えます。

しっかり張りが出ている状態で、ペグに3周程度巻き付いているのが良い状態です。

チューニングをする

チューニングをします。チューニングメーター(チューナー)を使うのが便利です。

1弦:A(ラ)

2弦:E(ミ)

3弦:C(ド)

4弦:G(ソ)

張り替えたばかりの新しい弦は少しずつ伸びていきます。1日1回のチューニングではダメ!

1曲弾く毎にしっかりチューニングをして、弦を安定させてあげましょう。

ウクレレは弦長が短く、チューニングが狂いやすい楽器です。日頃からマメにチューニングすることを癖つけるのは大切。

特に弦交換をした数日間はすぐに音程が下がるので、いつも以上にチューニングをこまめにしてあげましょう。

弦交換を覚えると、気軽にいろんな弦を試せますよ。

自分好みの音色を見つけ出してくださいね!