音楽に欠かせない3つの要素

いつも何気なく聞いている音楽って、実はいくつかの要素から作られているってご存知ですか?

みなさんもきっと聞いたことある言葉ですよ。一緒に確認していきましょう!

楽器を始めたいなと思っても、今まで音楽経験もなく知識不足で心配になることってありますよね。

音楽は小学生の頃に習ったけど、もう忘れてしまったという方もいらっしゃるかと思います。

もう一度おさらい感覚で、音楽の基礎を見直してみましょう!

音楽に欠かせない3つの要素

いつも何気なく聞いている音楽って、実はいくつかの要素から作られているってご存知ですか?

みなさんもきっと聞いたことある言葉ですよ。一緒に確認していきましょう!

今さら聞けない音符と休符の種類

音符や休符はもちろん知っている!でも…。

なんとなく知っているだけで、説明は出来ないな。

では一緒に、音符と休符をおさらいしてみよう!

今さら聞けない音の高さを表す音名

音の高さって小学校で習ったドレミのことだよね?

その通り。ドレミ以外の表記の方法も覚えておこうね。

では一緒に、おさらいしてみよう!

今さら聞けない譜表のいろいろ

楽譜の左側に付いている記号はわかるかな?

小学校でト音記号音って習った!

そうだね。ト音記号以外も覚えておこうね。では一緒に、確認してみよう!

今さら聞けない反復記号のいろいろ

楽反復ってどういうこと?

1曲の中で楽譜の一部分を繰り返す事があるんだよ。では、まずは小節についてみていこう。

今さら聞けない付点音符のいろいろ

付点音符ってなに?

音符の種類については以前話したね。音価の表記の仕方はまだまだたくさんあるんだよ。

もう一度おさらいしておこう!

音楽を勉強中のGrasp music & styleスタッフのまゆみです。

いつも何気なく聞いている音楽って、実はいくつかの要素から作られているってご存知ですか?

音楽は音から出来てるんでしょ?って思われるかもしれませんが、音だけじゃなく音楽には欠かせない要素があるんです。みなさんもきっと聞いたことある言葉ですよ。一緒に確認していきましょう!

音楽を作り出す要素は、下記の3つがあります。

それぞれの言葉はもちろん聞いたことがあるかと思います。これらが合わさり音楽は作られているんですね。でもこれらが何なのかよくわからない…って方もいらっしゃるかもしれませんね。

では、これらがどのような関わりがあるのか、一つずつみていきましょう!

1つ目の要素は、メロディ(旋律)です。

メロディとは、様々は高さの音がそれぞれの長さで規則的な配列で構成されて、一連の流れを作っているものです。

わかりやすく言えば、楽曲の「歌」の部分です。他にもギターのソロ演奏もメロディに当たります。

普段私たちが音楽を聴いて、口ずさんだり、鼻歌を歌ってる部分がメロディという事ですね。楽曲で一番なじみがあるのがメロディではないでしょうか。

2つ目の要素は、ハーモニー(和音)です。

ハーモニーとは、高さの違う複数の音が重なって構成されているものです。

高さの違う複数の音は、例えば、「ド・ミ・ソ」や「ファ・ラ・ド」を同時に鳴らした時の奥行きのある音のことです。

ギターやウクレレでは伴奏でコードを弾きますが、コードが高さの違う複数の音で、伴奏の響きがハーモニーと言うことです。

音の組み合わせで、「明るく楽しよそうな響き」になったり、「寂しげでしっとりした響き」になったりと、楽曲の印象が大きく変わるのがハーモニーという要素なんです。

3つ目の要素は、リズム(律動)です。

リズムとは、音と音の繋がりや時間経過に規則性を与え、音の長さや強弱で音楽に変化をつけるものです。

リズムは音楽に秩序を与え、音楽にとって最も重要なものがリズムと言っていいと思います。

リズムなくして音楽は存在しない。

音と音が規則的な配列で流れているのがメロディでしたが、この規則性がリズムです。

逆に言えば、リズムを伴わない無秩序に音を並べたものはメロディとは言わないということになります。

リズムは楽譜に書かれている拍子や音符と深い関係があります。音の長さや強弱、音と音との繋がりを示していてリズムの様々な組み合わせを作っています。

でも、リズムとは?の答えが楽譜に書かれている記号だけでは十分でありません。リズムを構成する一部なんです。

音楽を聴いて、ワクワクして体が自然に動き出す。この感覚は「リズム」が鍵となっています。「ノリ」「グルーヴ」という言葉を聞いたことがあると思います。演奏する仲間が同じリズムで一体感のある演奏をした時に大きなうねりのようなものが生まれ、「ノリ」「グルーヴ」という、体を動かしたくなる高揚感につながっていきます。

なんかこの曲カッコいい!って思ったことありますよね?

「カッコいい!」はリズムが作り出しているんですよ。

毎日練習している楽器が、なんだか上手く弾けてないなと悩んでいたら、この3つの要素のそれぞれの視点で自分の演奏を確認してみると良いと思います。

メロディが流れるように奏でられているかな?

キレイに音が重なってハーモニーが鳴っているかな?

リズムが正確で気持ちいい演奏になっているかな?

何を強化して練習しなきゃいけないのかがわかり、効率よく練習できるようになりますよ!

音符や休符はもちろん知っている!言葉としてはね…。

なんとなく知っているけど、説明は出来ないな。

では、音符と休符をおさらいしてみよう!

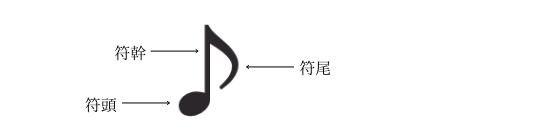

音符の部分名称なんて気にしたことなかった。符尾なんてずっとピロピロと呼んでいたわ。笑

符頭の位置で音の高さが表されているんだね。

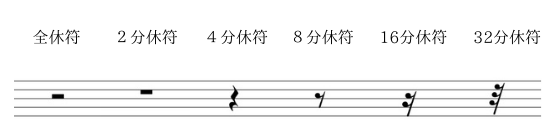

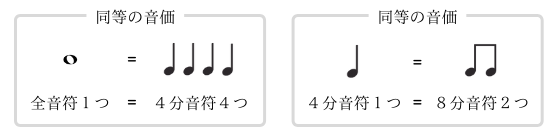

図は音符と休符が長さの順番に並んでいます。それぞれの名前が「2分」「4分」と「分けた音」という意味です。なので、全音符を”2つに分けた”音符が2分音符で、全音符を”4つに分けた”音符が4分音符です。この音の長さを「音価」と言います。

休符も同じように長さで表されます。休符は音を鳴らさない状態ですので、音を鳴らさない長さという考えです。

でも、正確に音価(音の長さ)を弾くのって難しいよね…。

そうだね。「タイム感」と言われ、演奏においては非常に重要になるんだよ。

音符は「音の高さを表す」「音の長さを表す」

休符は「音を鳴らさない長さを表す」

音符や休符が持っている時間の長さを音価と言う。

音の高さって小学校で習ったドレミのことだよね?

その通り。ドレミ以外の表記の方法も覚えておこうね。

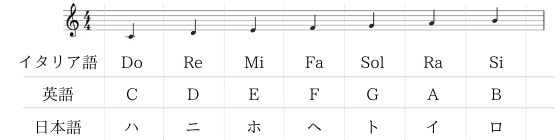

私たちがよく知ってるドレミはイタリア語だったんだ?!

ギターやウクレレは英語表記も馴染みがあるね。

コードで見かける表記ですね!

その通り。英語表記もしっかり覚えておこう。

音の高さの表記は、イタリア語・英語・日本語がある。

おさらい

もう一度、音名表記を確認しておこう!

>>> 今さら聞けない音の高さを表す音名

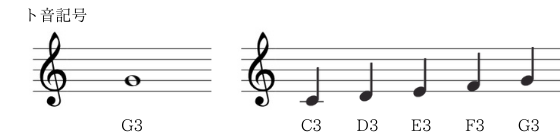

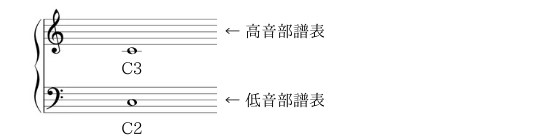

ト音記号を使用した五線譜を「高音部譜表」と言います。ヴァイオリンやフルート等の高音に強い楽器の表記に使われます。

ト音は「ソ」「G」です。G3の音がどこなのかを指定しているのがト音記号という事です。

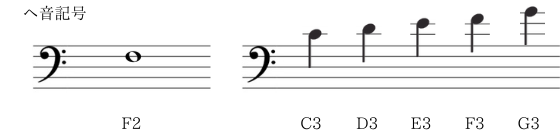

ヘ音記号を使用した五線譜を「低音部譜表」と言います。ベースを担当する低音域に強い楽器の表記に使われます。

へ音は「ファ」「F」です。F2の音がどこであるかを指定しているのがヘ音記号という事です。

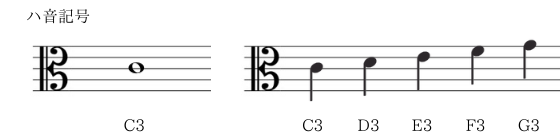

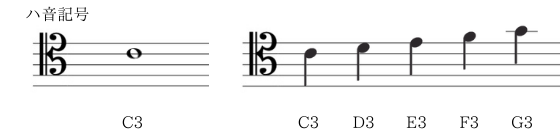

ハ音記号は「中音部記号」と呼ばれ、中音域に強い楽器の表記に使う「アルト譜表」や、中低音域の楽器の高音域の表記に使う「テナー譜表」などがあります。曲中に音部記号が変化して、「低音部譜表」から「テナー譜表」に切り替わるなんて事があるのですが、これは出来るだけ音符を五線譜に収めて譜面を読みやすくするために音部記号を使い分けているのです。

ハ音は「ド」「C」です。C3の音がどこであるかを指定しているのがハ音記号という事です。

アルト譜表

テナー譜表

「高音部譜表」と「低音部譜表」を合わせたものを「大譜表」と言います。ピアノなどの音域の広い楽器の表記に使います。

音部記号の意味がわかりました!