シンコペーションってなんだ?

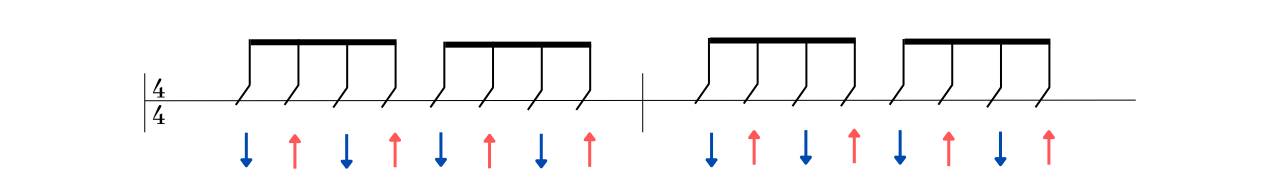

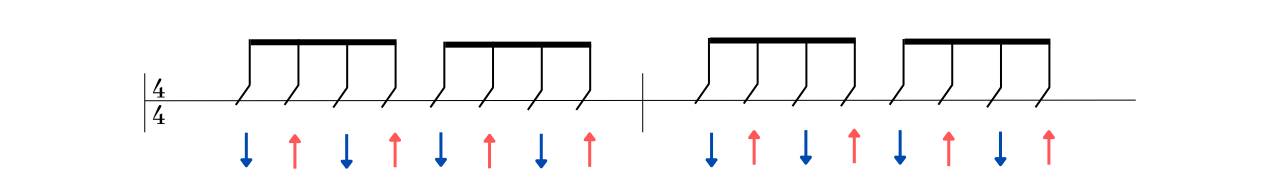

前回は8分音符のダウンアップストロークを弾いてみましたね。

4分音符のストロークと8分音符ストロークを弾けるようになりました。次に、アクセントに変化を加えてリズムの”ノリ”を作ってみましょう。

本来あるアクセントを前の弱拍に置いて音をつなぐ形をシンコペーションと言います。

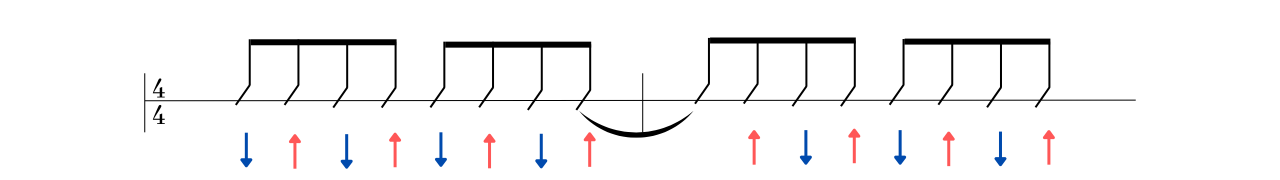

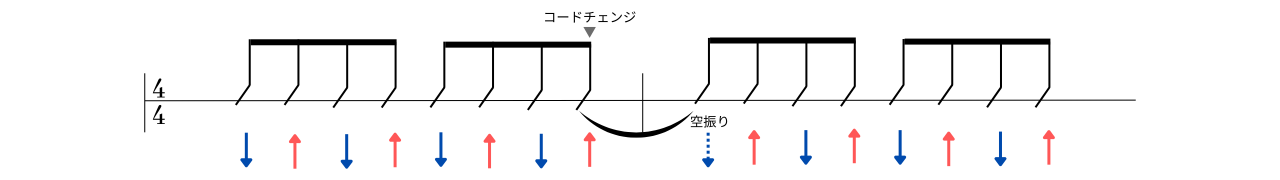

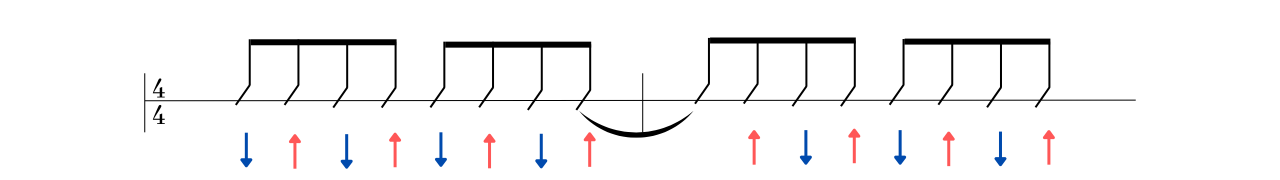

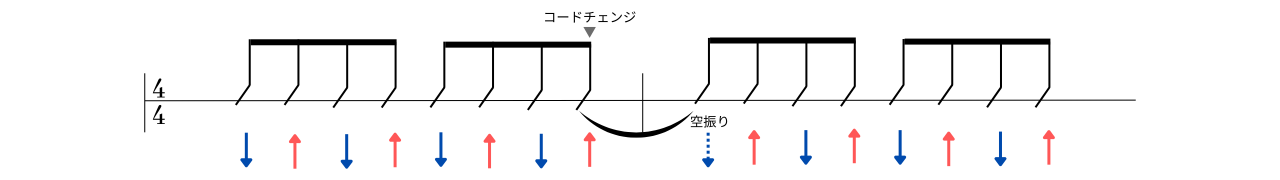

4拍目の裏拍と1拍目の表拍をタイでつないで、1拍目の強拍を半拍前にして、アクセントがずれるリズムです。

ポップ、ロック、ジャズ様々なジャンルで、躍動的なリズムを生み出すシンコペーションは使われています。

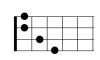

4拍目の裏拍と1拍目の表拍をタイでつないで、4分音符の長さにして弾きます。

ポイントは、右手のアップダウンストロークは絶対に止めず、1拍目の表拍を空振りして次の裏拍を正確に弾くこと。

そしてコードチェンジのタイミングは4拍目の裏拍で行います。アクセントが前にずれることを意識してコードチェンジしてみましょう。

繰り返し練習でしっかり身につけていきましょう!

動画と一緒に繰り返し練習してみよう!

一定のテンポ・リズムで流れるようにコードチェンジを出来るようになる練習を重ねておくと、のちに曲を演奏する時の基礎スキルとなって必ず役に立ってきます。

動画では、皆さんが独自のペースで練習できるよう、一緒に演奏する部分と、独自に練習する部分を交互に繰り返しています。

【練習方法】

動画の練習テーマは毎回1つです。

練習テーマを繰り返し弾きます。

1.ウクレレ音源入りの一緒に弾いてみるパート

2.ウクレレ音源なしの一人で弾いてみるパート

1.2.パートが交互に繰り返されますので、

一定のテンポで、滑らかに弾き続けられるように練習してみてください。

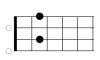

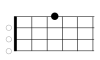

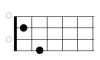

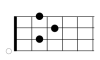

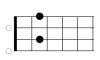

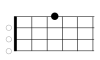

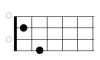

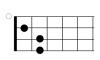

【シンコペーション練習】ウクレレコードチェンジ上達 G-Em7-C-D7編

コードチェンジのタイミングが半拍前にずれています。

ストロークを止めずタイミング良くコードチェンジすることを意識して一緒に弾いてみましょう。

【シンコペーション練習】ウクレレコードチェンジ上達 G-Em7-C-D7編

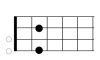

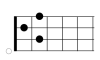

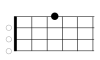

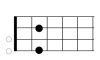

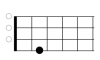

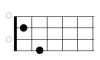

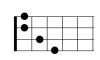

【シンコペーション練習】ウクレレコードチェンジ上達 C-Am-F-G7編

【シンコペーション練習】ウクレレコードチェンジ上達 C-Am-F-G7編

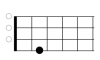

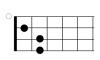

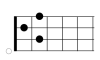

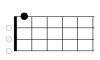

【シンコペーション練習】ウクレレコードチェンジ上達 F-Dm-Bb-C7編

【シンコペーション練習】ウクレレコードチェンジ上達 F-Dm-Bb-C7編

お疲れ様でした!ダウンアップスロトークを止めないことで、8分音符のリズムが滑らかになりますよ!

繰り返し練習で4拍目の裏拍でコードチェンジするタイミングを身につけて、シンコペーションをマスターしましょうね!

【YouTubeチャンネル】 ウクレレ上達のタネ

ウクレレは繰り返し練習が上達の鍵!

動画を繰り返し練習のツールにして、一緒に弾いてみよう!

【練習ポイント!】

一定のテンポで、滑らかに弾き続けられるように練習してみてください。

ぜひ、チャンネル登録お願いします!

チャンネル登録はクリック↓↓↓