名古屋市丸の内の音楽教室"Grasp music & style"のブログへようこそ。ウクレレ・エレキベース・ギターの教室です。

ウクレレは楽器である

ウクレレを購入する時にやっぱり気になるのが、予算ですよね。

楽器屋さんを見てみると、安いものなら3,000円程度で買えてしまうウクレレも存在します。

こんなに安いならすく買えちゃうって思ってしまうあなた…ちょっと待ったぁー!

安いウクレレには落とし穴があります。

それはチューニングです。チューニングが合わない、要するに音痴なウクレレかもしれません。チューニングが合わないと楽器として成立しません。ウクレレの形をしたおもちゃです。

以前、ネットでポチったウクレレを体験レッスンで持ってきた方が、フレットの仕上げが悪くて、弾くたびに「痛い…」と、指に擦り傷を作っていたことがありましたね。

しかも、音もビビっていて、ちょっと気の毒でした。

一番大切なことは正しいピッチ(音程)

ウクレレ選びで最初に確認しなくてはいけないのは、『ピッチがしっかりしているウクレレ』ということです。

楽器演奏をするためにウクレレを買うには、安すぎると大失敗します。とは言え、最近ではお手頃価格で良いウクレレも出てきました。

10,000~20,000円程度でピッチの良いウクレレが手に入ります。お手軽に購入できるのでファーストウクレレにはオススメです。

おすすめはKIWAYA、aNueNue

|

|

合板と単板の違い

お手頃価格のウクレレの秘密は、ボディの木材にあります。

ウクレレのボディに使われる木材には「単板=一枚板」と「合板=ベニヤ板」があります。

合板は製造コストが下がり価格を抑えることが出来ます。そして木材を重ね合わせ作っているので強度が高く、テンションの高い弦を使っても耐えうる丈夫なウクレレになるのがメリットです。初心者にとってはとても嬉しい特長ですね。

合板

合板は製造コストが下がり、価格を抑えることが出来ます。そして木材を重ね合わせ作っているので強度が高く、テンションの高い弦を使っても耐えうる丈夫なウクレレになるのがメリットです。 木材の張り合わせに接着剤を使用するため、振動を伝える力は弱まります。

単板

合板のように張り合わせ加工を行っていない、一枚の木材(一枚板)を使用します。当然、一枚の木材から楽器を制作するので製造コストは上がります。一枚の木材で振動をを伝えるので楽器としての鳴りが良くなるのが最大の特長です。 合板に比べると耐久性が低いデメリットがあり、弾きやすいとされている流行りの薄レレ(ボディの薄い抱えやすいウクレレ)などは特に耐久性には注意が必要です。※木材の種類で異なります。

楽器屋さんでたくさん並んでいるウクレレやギターを見て、ずいぶん価格に幅があるなぁと思ったことがあると思います。

この「単板」と「合板」の違いで価格差が出てくるんです。

ウクレレの形

写真は、可愛らしいパイナップルタイプ。

一般的なウクレレはくびれのあるボディ(ひょうたん型)のスタンダードタイプ。

ウクレレは抱えて弾くので、演奏は形に影響されることはほとんどありません。どちらを選ぶかは好みです。

ウクレレの種類

ウクレレは4種類あります。これはボディの大きさで分類されています。

ボディが小さい順から、ソプラノ(スタンダード)→ コンサート → テナー → バリトン

ボディが大きいほど音量が出ます。しっかりした音量・音の深みはボディの大きさが関係しています。

一般的で誰もがウクレレと想像するのがソプラノ(スタンダード)です。とても可愛らしい音色です。初心者にはとても扱いやすいのがソプラノです。

ソロウクレレを弾く方はコンサートやテナーを選ぶ方が多くなります。ネックが長いのでメロディが弾きやすく、しっかりした音量で演奏することが出来ます。

ウクレレで一番大きいボディなのがバリトンです。他の3種類とはチューニングが違います。ギターと同じチューニングになるので、ウクレレとは違う印象で小さなギターのような感じです。

最近ではソプラノとコンサートの良いところ合わせた、ソプラノロングネックというのもあります。メロディやハイポジションコードも弾きやすい優秀なウクレレです。

音色選びは木材が決め手

ウクレレは木材で出来ています。当然ですが、その木材によって音質や見た目が大きく変わります。

単板のウクレレを買うなら、木材にはこだわって選びたいですね。

コア

なんと言ってもウクレレはハワイアンコア材を使っているものが人気。

色は薄褐色~赤褐色で光沢感がある。ウクレレらしいカラッとしていてコロンコロンとした明るい音色が特長。

伴奏をメインとするハワイアンを演奏したいなら、コード弾きに適しているハワイアンコアがオススメ。

マホガニー

ウクレレだけでなくギターやベースに多く使われているマホガニー。

色は赤褐色で見た目に派手さはない。丸みのある柔らかな音色でとても伸びやか。

どんなジャンルも弾ける優等生木材。ホンジュラス産マホガニーはとても高価なので今ではアフリカンマホガニーも多く使われている。

マンゴー

淡黄色で見た目は可愛らしい色合い。柔らかい材質なので丸く甘い音色が特長。

より柔らかく落ち着いた音色を求めるならマンゴーはオススメ。

メイプル

淡褐色で木目が美しい。硬い木材なので音の立ち上がりが早く、音の響きが良い。

高音がはっきりしている歯切れの良い音色が特長。色付けされているウクレレもあり、とても可愛い。

スプルース

白~淡黄色で楽器ではトップ(表板)に使用され、他の木材と組み合わせることでバランスの良い楽器に仕上げられる。

強度のある木材で粒立ちが良く、はっきりとした音色が特長。

ウクレレ選びのポイントは、やっぱり音色と見た目。 自分の好きな音色のウクレレなら弾いていてとても気持ちが良いです。

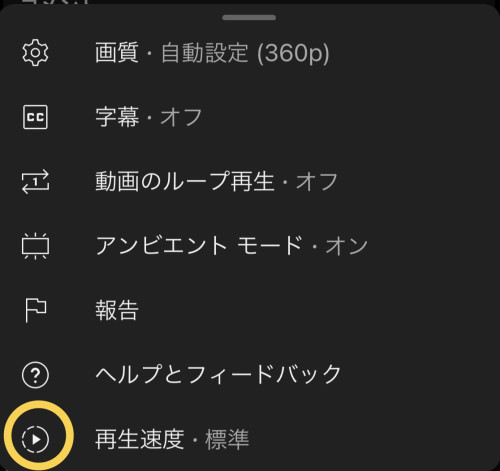

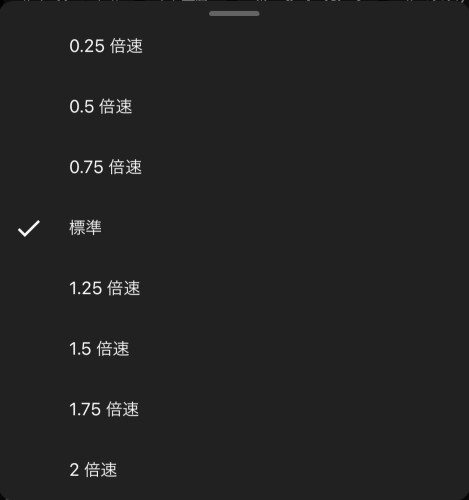

音色の違いを聴いてみよう

異なる木材で制作したNaturel ukulele(ナチュレウクレレ)3本で、音色の違いを確かめてみました。

コア

ウクレレで一番人気があるのがハワイアンコア材です。コロンとした明るい音色はハワイアンの伴奏に適しています。

マホガニー

ギターやベースにも使われている木材です。丸みがある柔らかい音色でサスティーンも良く、ジャズなどの演奏にも適しています。

マンゴー

独特の木目を持つ材です。柔らかな材質なので丸く甘い音色で落ち着いた印象。ジャンルを問わず演奏できます。

好きな音は人それぞれです。自分の演奏に欲しい音はどんな音なのか?それを考えて楽器選びはしたいですね♪

良い楽器は耳が疲れない

ほとんどの方は、初めてのウクレレはお手頃な価格のものを購入することが多いのですが、演奏する曲が増えてきて、だんだんとより豊かな音のウクレレや自分好みの音色のウクレレが欲しくなってきます。

もちろんお好みの見た目というのも大事です。 自分の弾きたい曲に求めている音色はどのようなものなのか、それを基準に心地よい音色のウクレレを探しましょう。

セカンドウクレレを検討しているのなら、ファーストウクレレとは違うサイズにするのがオススメ。 ファーストウクレレはソプラノかソプラノロングネックという方がほとんどではないかと思います。

セカンドウクレレはいろんな曲にチャレンジしていく事を考慮して、操作性の高い一つ大きなサイズにしてみるのをオススメします。

小さくて可愛いイメージのウクレレより、コンサートやテナーは大きなサイズですが、最近は人気があるので女性でもテナーサイズのウクレレを弾く方もたくさんいらっしゃいます。

最近、新しくウクレレを購入した生徒さんが、練習する時間がすごく増えたと言っていました。

これは新しいものを手に入れた喜びからではなく、本当に練習時間が伸びるんです。

心地よい音、良い楽器というのは、全くストレスを感じず弾いていられます。耳が疲れないということなんです。

だから自然と練習する時間も増えてくるんです。

正しいピッチの楽器を持つことは当たり前のことですが、音色、響き、レスポンス、などなど良い楽器を持つことも上達の一つの要素になるんです。

良い楽器に見合った腕前になりたいという心理要素もプラスさせるでしょうしね。

ただ、良い楽器は値段に比例します。お財布との相談も必要ですね😅